岩肌・『地層を簡易的に表現をしてみよう!』

*写真内のタイトルが『地層の簡易的な表現〜』となっておりますが

正しくは、『地層を簡易的に表現をしてみよう!』です。申し訳ございません。

地層といえば、子供時代、近所の小山の山肌をスコップで削り、貝殻の化石

を掘り出していたのをよく覚えています。昔、貝塚だったのだと思います。

暗くなるまで、あまりの楽しさに時間を忘れ没頭し、帰宅すると親に怒られて

家に入れてもらえない・・・そんな怖い思い出もありました(笑)

そんな『地層』を含めました岩肌・山肌の表現を出来るだけ簡単な方法で

製作してみたいと思います。

ご参考になれば、嬉しいです。

では、始めていきましょう!

*サイズは、幅・高さとも約150ミリの発泡スチロールを加工しています。

*ノンスケール

■今回、使用の材料は、以下の通りです。

《TOMIX》

○シーナリープラスター ○シーナリーボンド

《リキテックス アクリル絵の具 レギュラータイプ》

○チタニウムホワイト ○イエローオキサイド ○ローシェンナ

○マースブラック ○パーマネントサップグリーン

《タミヤ 情景テクスチャーペイント》

○タミヤ87108 土(ブラウン) ○タミヤ87110 砂(ライトサンド)

○タミヤ87119 雪(ホワイト) ○タミヤ87109 土(ダークアース)

○タミヤ87115 路面(ダークグレイ)○タミヤ87116 路面(ライトグレイ)

《モーリン》

○スーパーフィックス ○AF-01 クラフトサンド ホワイト

○AF-02 クラフトサンド ライトグレー ○AF-03 クラフトサンド グレー?

○AF-05 クラフトサンド ナチュラル ○CR-11クラッシャブルストーン

○リアルサンド(ブラウンもしくはダークブラウン)

《KATO》

ターフ(若草色)

《その他・道具など》

○発泡スチロールハンドカッター ○ヒートカッター

○筆 ○水 ○プライヤー ○紙コップ ○ヘラなど

今回は、30ミリ厚の発泡スチロール2枚をシーナリーボンドで接着します。

シーナリーボンドを付けましたら、重ねてマスキングテープで仮止め、接着

しておきます。さらに、接着後、ハンドタイプなどの発泡スチロールカッター

で、写真のように大まかにカットします。形状は、お好みで構いません。

■工程1 ディテールを付けましょう!

発泡スチロールカッターの熱線を水平に押し付け、筋目を入れていきます。

くれぐれも火傷に注意してくださいね。そのまま、表面全体を施工します。

発泡スチロールカッターは、白光の251-01(電池式)を使っています。

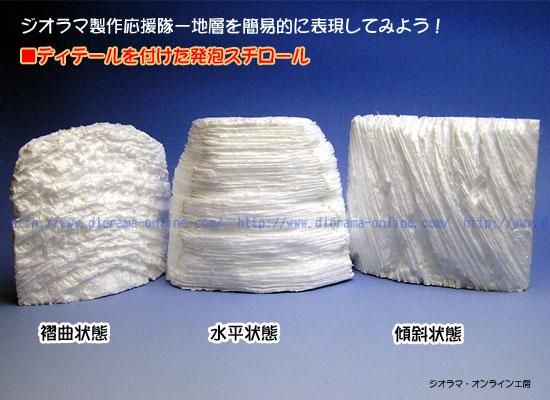

■他にもいくつかディテールの異なるものも用意してみました。

中央は、上記で施工したもの、左のものは、発泡スチロールカッターとヒート

カッターを使って、褶曲状態の一部を表したもの、右のものは、傾斜状態に

筋目を入れたものです。

■工程2 下地を調整します。

ここで言う下地調整は、発泡スチロールとシーナリープラスターの密着度を

向上させる作業です。以前にも同様の記事(千枚通しを使用)を公開してい

ますが、今回は、作業効率を上げるため、剣山を使用してみました。

細かな穴を全体的に開けましょう。*しっかりと押し付けます。

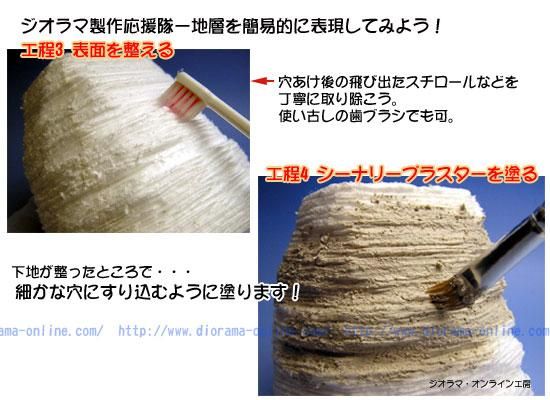

■工程3〜4 表面を整え、シーナリープラスターを塗ります。

工程2で、穴を開ける際に飛び出たスチロールを歯ブラシを使って除きます。

歯ブラシは、使い古しのもので充分です。

表面が整いましたら、シーナリーボンドを適量入れたシーナリープラスターの

ペーストを作り、一旦、すりこむように塗った後、筋目が消えない程度の厚み

で塗っていきましょう!

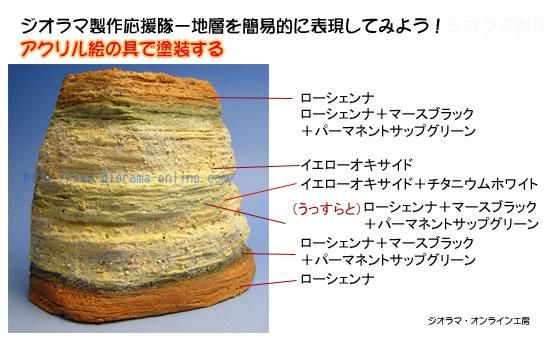

■工程5 段々になるように塗装しよう!

シーナリープラスターが硬化しましたら、着色していきます。

本当は、シーラーなどを1回塗っておくと、長期間、退色が防げますが

今回は、このまま、塗っていきます。写真は、サンプルですので、皆さんは

作りたい地層をお好みのカラーで塗ってみてください。

■工程6 表現を加えてみよう!

工程5の塗装が乾燥いたしましたら、今度は、よくある砂岩、そして、埋まって

いる貝殻の表現をプラスしていきましょう。スケールが大きいものは別にして

あくまでも、ここでは、簡易表現として、作業していきます。

使用する素材は、下の写真に記載しています。

クラッシャブルストーンは、細かくする際にハンマーなどでも良いのですが

飛び散らないように少量でしたら、紙コップなどの容器でペンチやプライヤー

を使って潰します。紙コップの場合は、深さがあるので、プライヤーが楽です。

そして、お好みの大きさになりましたら、クラフトサンドと混ぜておきます。

次に、砂岩のように見せたい場所に水で3倍に薄めたスーパーフィックスを

筆で塗り、その上にパラパラと蒔いて固着させます。

上部と下部に同様の方法で、リアルサンドとターフを固着させてみました。

少し、側面に被せるように固着させると雰囲気が出ると思います。

草素材は、ターフのほかにもお好みで選んで使うと良いでしょう。

尚、石素材は、大きめの粒の砂でもOKです。

■上記と同方法で作る褶曲型の地層表現。

褶曲型と呼ばれる湾曲した地層を表現してみました。

実際には、ここまで深く筋目を入れる必要はないのですが、通常の岩肌

として表現するのも面白いかと思います。

全体にアクリル絵の具のイエローオキサイド+ホワイトで塗り、イエローオキ

サイド単体をムラになるように塗った後、乾く直前にローシェンナ単体とブラ

ックを少量混ぜたカラーで塗り、写真のような感じに仕上げてみました。

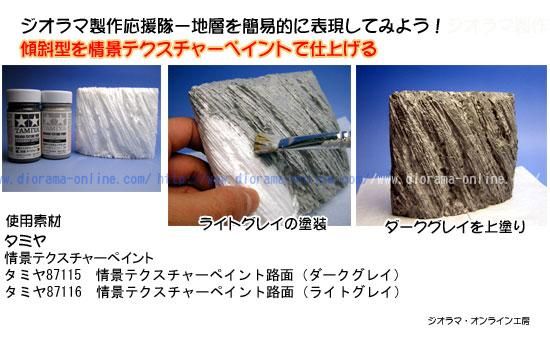

■斜めに筋の入った岩肌(地層)の表現

ここでは、タミヤの情景テクスチャーペイントを使った一例です。

ライトグレイの塗装後、ダークグレイを筋状に塗り、下の写真には記載を忘

れてしまいましたが、87119 雪(ホワイト)をうっすらと加えています。

■同じ素材で水平型の表現です。

ライトサンド+ホワイト→ライトサンドでムラになるように全体を塗装・乾燥後

→ブラウンとダークアースをドライブラシ気味で塗っています。

*ターナー(グレインペイント)でもOKです。

いかがでしたでしょうか?

ここでは、背面はフラットですが、山となる大きな発泡スチロールの塊を作り

その山肌の一部分にこんな岩肌の表現を取り込んでみるのも面白いのではないでしょうか?

心和めるこだわりのジオラマ専門店

ジオラマ・オンライン工房